近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部刘红林副研究员团队在光学散射成像机理研究中取得进展。相关研究成果以"Effects of Different Scattering Components in Speckle Autocorrelation Imaging"为题发表于Optics Letters。

散射成像在透过云雾光学遥感、生物光子学、水下探测等领域有重要应用前景。目前,光学相位共轭、波前整形等主流成像技术都是基于探测到的所有光进行成像,并不区分不同成分的作用,对各成分传递信息的方式、效率以及从不同成分提取信息重建图像的能力差异并不清楚。随着散射介质厚度增加,图像质量急剧下降,厚度瓶颈一直困扰着散射成像,限制了其应用。散斑自相关成像作为一种非接触、单次曝光的散射成像技术,结构简单,且只从散射成分提取信息。

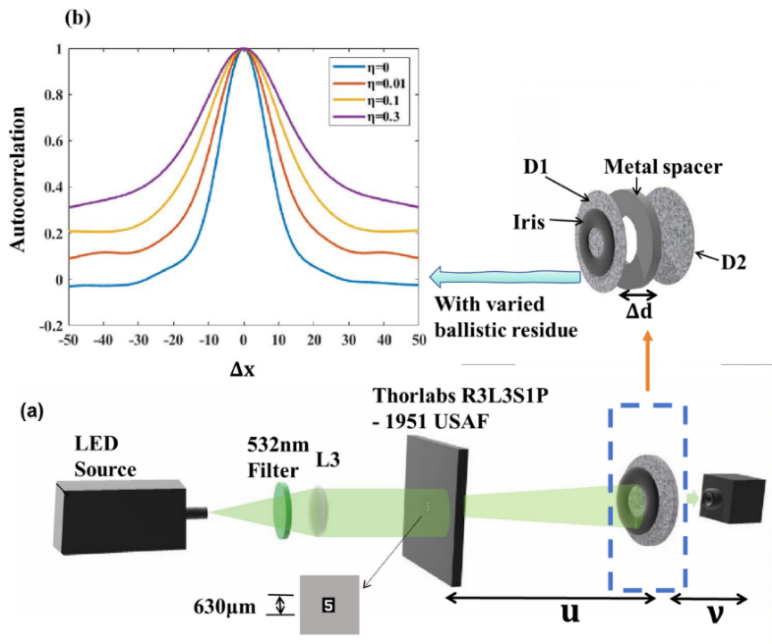

研究团队设计了一种双层散射介质模型,通过控制每层毛玻璃上弹道残余的比例,实现了不同散射成分占比的定量控制,基于实验和模拟结果首次揭示了单次散射和两次散射光在信息传输和图像重建技术从不同散射成分提取信息上的差异。研究发现,虽然单次散射和多次散射光都能传输信息,但由于记忆效应范围的差异,导致它们携带的信息被提取的效率上存在显著不同。实验表明,散斑自相关可以分别或同时从单次、两次散射光提取信息,取决于目标尺寸是否在个散射成分的光学记忆效应范围内,即便目标尺寸超出散射介质(各成分的综合)的记忆效应范围时,散斑自相关成像仍能从单次散射成分提取信息实现图像重建,颠覆了传统认知。该研究创新性地提出了散射分量调控分离方法,通过精确控制散射介质参数,实现了不同散射分量对成像贡献的定量分析。这为更有效利用散射光开发新型厚散射介质成像技术提供了重要理论指导。

相关工作得到了国家重点研发计划支持。

图 1实验原理示意图。(a)实验系统排布,散射介质由两片毛玻璃组成,层间距可以调节,光透过每片毛玻璃时的弹道残余也可控。(b)毛玻璃的弹道残余不同的情况下,散斑自相关处理得到的曲线。