近日,中国科学院上海天文台“早期宇宙与高红移星系”研究团队在《天体物理学杂志通讯》(Astrophysical Journal Letters)上发表重要研究成果1,系统分析了23个红移3<z<4.5的莱曼连续辐射(Lyman Continuum,LyC)星系的形态学性质。本研究为该研究团队关于LyC星系的系列研究成果之一,继LyC辐射偏离星系中心现象研究以及LyC星系的恒星形成性质研究之后2,本研究进一步对这些星系的形态和结构进行了详细分析。基于哈勃太空望远镜(HST)和詹姆斯·韦布太空望远镜(JWST)的高分辨率观测数据,本研究揭示了星系结构与LyC光子逃逸之间的密切关系,为理解星系在宇宙再电离过程中的作用提供了新的观测线索。

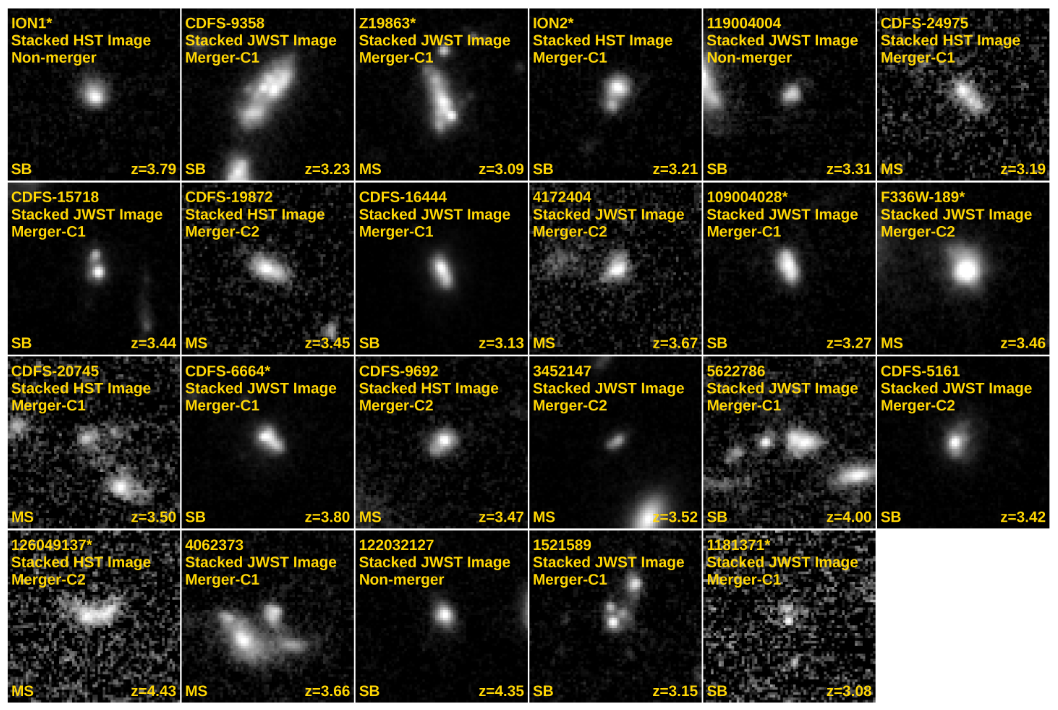

本研究首次系统评估了高红移LyC星系的并合星系比例。结果显示,23个样本中有20个存在多个成分或伴星结构,表现出显著的并合特征,并合星系比例高达约86%,而在以往对同等或更高红移的普通星系研究中,这一比例通常低于50%。即便采用非参数方法(可能低估部分并合事件),并合比例仍显著偏高。

图1: LyC星系的高分辨率图像(2“x2”尺寸),可以直接看到大部分星系都表现出了并合星系的特征。

通过进一步检查这些星系的恒星形成率-恒星质量的关系可以发现,所有位于恒星形成主序上的LyC星系均为并合星系,而个别未展现并合特征的LyC星系则均为星暴星系(starbursts),表现出更剧烈的恒星形成活动。这一趋势同样出现在低红移(z~0.3)的LyC星系中,表明无论在宇宙早期还是后期,LyC光子的逃逸都与星暴或星系并合过程密切相关。两类物理过程不仅能够驱动LyC光子的产生,也通过扰动气体分布、打开低柱密度通道等方式增强LyC光子的逃逸概率。

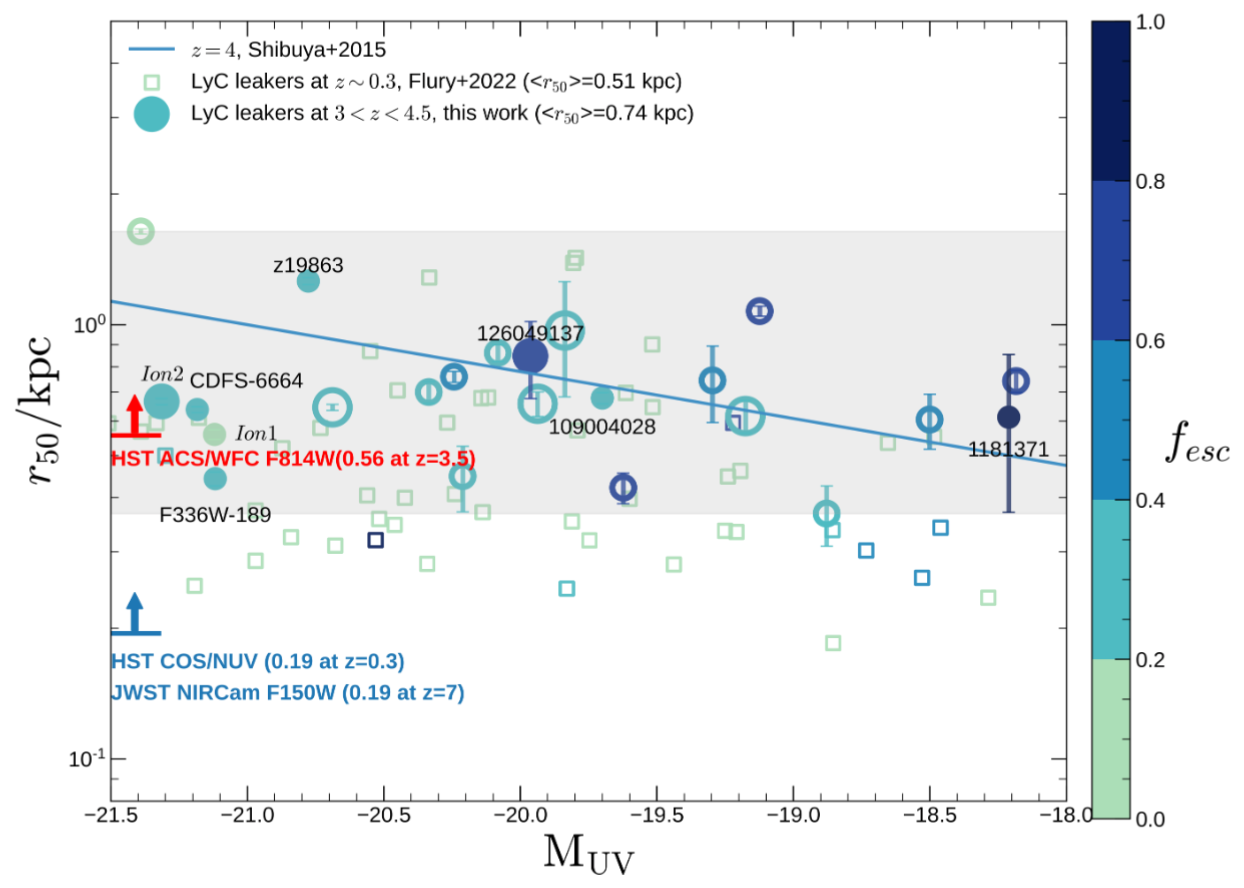

此外,研究团队还测量了这批高红移LyC星系的有效尺寸,结果表明这些星系相较于低红移LyC星系和高红移普通星系更为扩展。进一步计算的恒星形成率面密度表明,这些星系在单位面积的恒星形成活动普遍高于同红移的星系样本。这一结果提示,高恒星形成率面密度可能是LyC光子成功逃逸的关键物理条件之一。

图2: 高红移LyC星系的尺寸测量结果,可以发现其比低红移的LyC星系尺寸要相对延展。

“我们发现LyC星系的形态特征与其LyC光子的逃逸行为之间存在紧密关联,并合过程或剧烈的恒星形成活动都有可能为LyC光子的逃逸创造通道。”论文第一作者、博士研究生朱帅儒表示,“这是目前对高红移LyC星系形态学特征最全面的一次研究,有助于我们理解星系在宇宙早期的演化角色。”

论文通讯作者,中国科学院上海天文台郑振亚研究员指出:“JWST的高分辨率图像让我们能够更清楚地看见这些星系的结构与活动。这些结果不仅为再电离过程提供了新的证据,也为下一代深空观测项目提供了重要参考。” 他进一步强调:“未来即将发射的中国空间站望远镜(CSST)将配备多通道成像仪,在紫外波段具有更深的观测能力和更大的天空覆盖范围。我们期待通过CSST发现更多LyC星系,从而将这类研究从小天区小样本研究推进到大天区大样本统计研究阶段。”

该工作得到了科技部重点研发专项、国家自然科学基金委、中智天文合作项目、中国空间站项目、上海市自然科学基金等项目的支持。

论文链接:

科学联系人:

郑振亚:zhengzy@shao.ac.cn

朱帅儒:shuairuz@shao.ac.cn