近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室研究团队提出了一种基于啁啾脉冲的惯性约束聚变实验中等离子体临界面演化的诊断方法。相关研究成果以“Ultrafast characterization of plasma critical surface evolution in inertial confinement fusion experiments with chirped laser pulses”为题发表于High Power Laser Science and Engineering。

可控核聚变被视为未来清洁能源的理想来源,其中激光惯性约束聚变(ICF)是一种重要技术路径。2022年,美国国家点火装置首次实现聚变能量输出超过输入,标志着重要突破。ICF过程受多种不稳定性影响,如激光分布不均、等离子体不稳定和材料混合等,都会降低聚变效率。为提升能量传输效率,了解激光与靶材相互作用时形成的等离子体临界面至关重要。

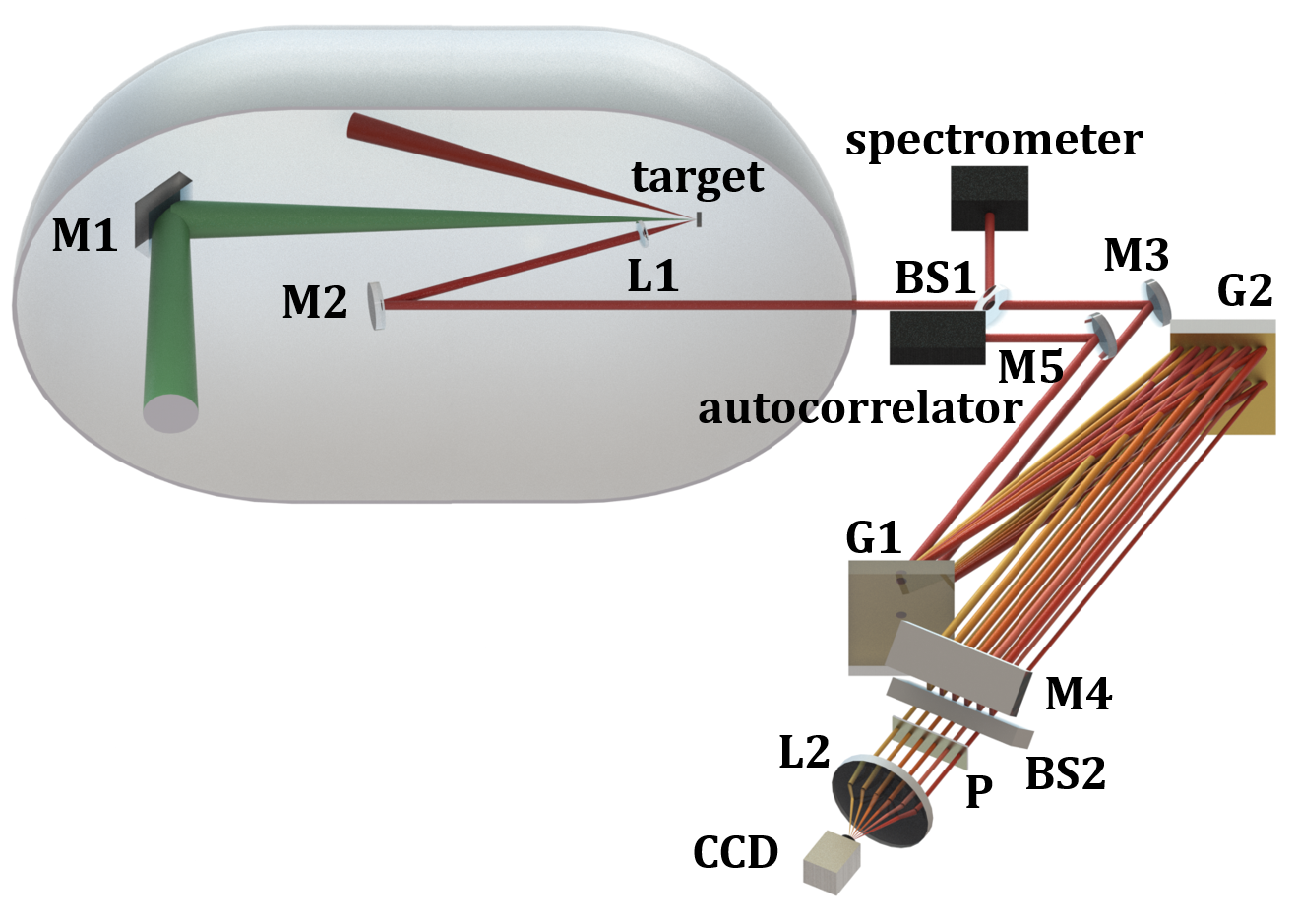

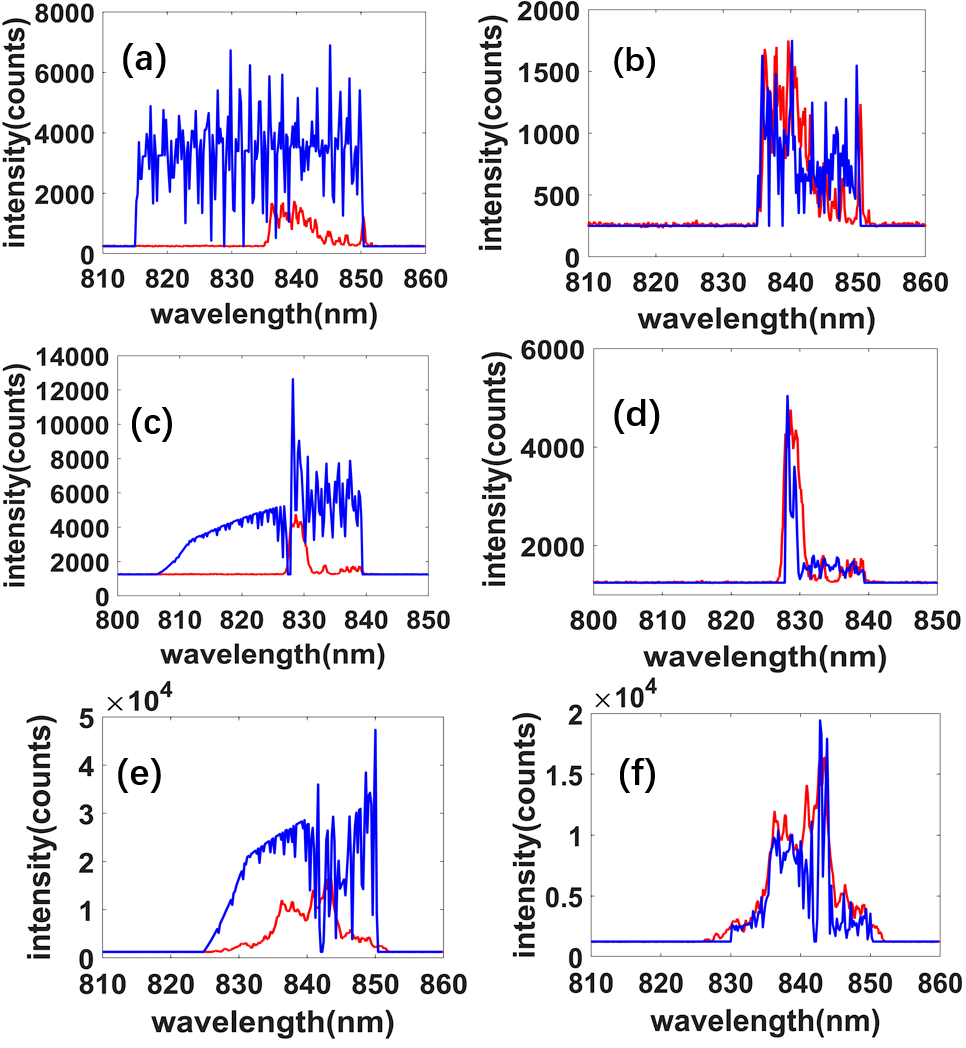

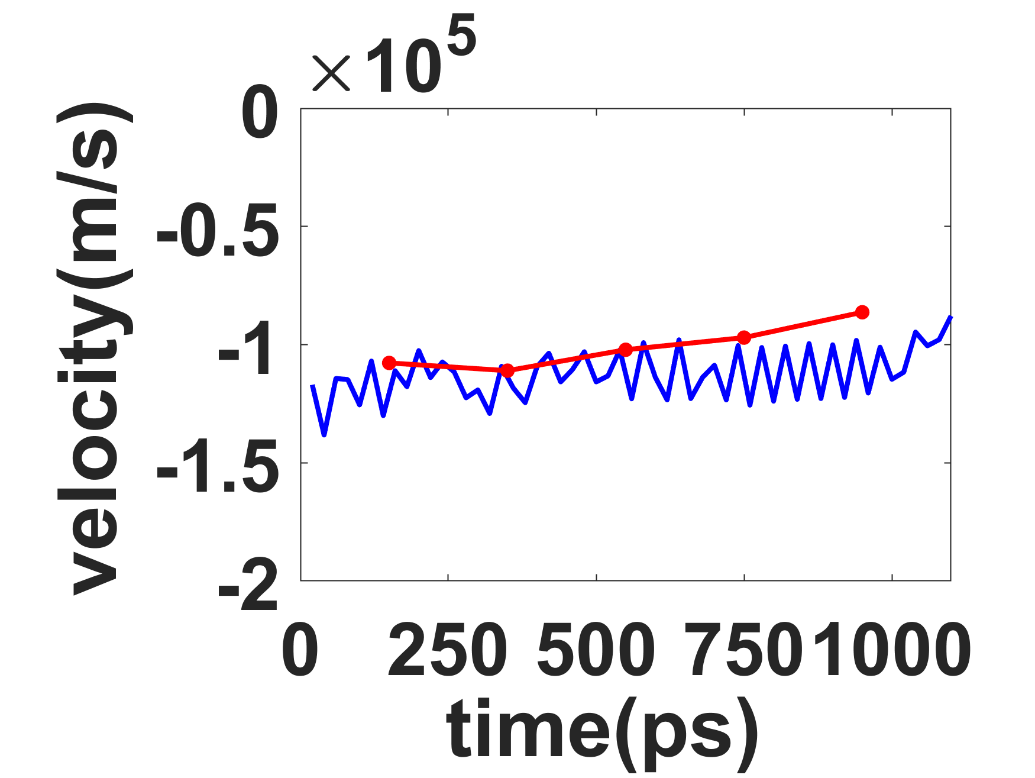

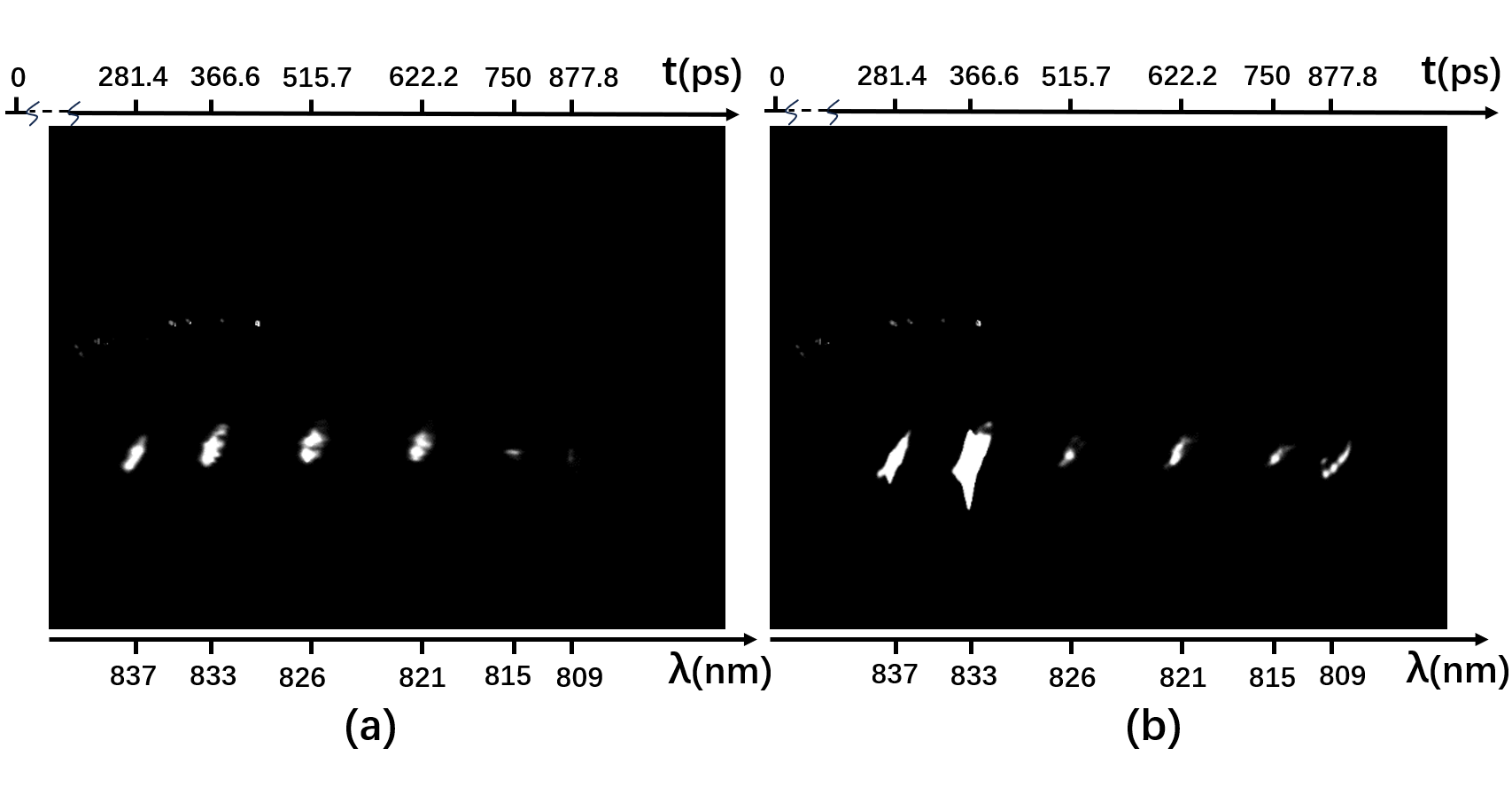

研究团队提出一种基于啁啾脉冲的惯性约束聚变实验中等离子体临界面演化的新型诊断方法并依托于神光-II纳秒激光装置及神光-5 PW飞秒激光装置开展实验,验证了诊断方法的有效性。该诊断方法的光路结构如图1所示,实验中得到的光谱测量结果和光谱理论模拟结果对比如图2所示,红色曲线为实际测量得到的探针光光谱,蓝色曲线为模拟计算得到的探针光光谱。图2左侧(a)(c)(e)中的蓝色曲线为不考虑临界面表面形貌通过模拟计算得到的结果;右侧(b)(d)(f)中的蓝色曲线则为考虑临界面表面形貌后通过模拟计算得到的结果,对比测量结果和模拟结果,可以看出二者吻合的很好,证明了该诊断方法的有效性。其中(a)(b)为探针光相对与驱动激光延迟250 ps时,(c)(d)为探针光相对与驱动激光延迟940 ps时,(e)(f)为探针光相对与驱动激光延迟1035 ps时。临界面膨胀速度和数值模拟结果的对比如图3所示,测量结果表明临界面膨胀速度在1×10⁵-2×10⁵ m/s之间,该结果与先前的研究报道(DOI:10.1103/PhysRevLett.109.145006、10.1088/1742-6596/244/2/022044)一致。靶像如图4所示,通过此诊断方法,成功实现了对靶演化过程的时间分辨成像。

该诊断方法填补了对于等离子体临界面演化的认知缺乏,揭示了等离子体临界面的演化规律,测量得到了临界面的膨胀速度,并且实现了对靶演化过程的时间分辨成像。该诊断方法为ICF物理机制提供了新的研究视角,有助于优化驱动激光的均匀性以及靶丸表面质量,从而提高激光能量向内爆动能的转换效率,为最终实现点火奠定基础。

相关工作得到了国家自然科学基金、中匈国际合作等项目的支持。

图1 基于啁啾脉冲的惯性约束聚变实验中等离子体临界面演化的超快表征光路示意图

图2 对比光谱测量结果和光谱理论模拟结果

图3 通过自相关信号测量得到的临界面膨胀速度(红色曲线)和数值模拟得到的结果(蓝色曲线)

图4 (a)无驱动激光时的CCD图像。(b)有驱动激光时的CCD图像