近日,中国科学院上海营养与健康研究所李海鹏研究组在iScience期刊发表了题为“Sociability genetically separable from social hierarchy in amniotes”的研究论文。研究结果表明社交能力与社会分化的形成在遗传上是解耦合的,为进一步研究人类社会性复杂表型的形成、社会性/非社会性生物的进化提供了重要线索。

社交能力(sociability)和社会分化(social hierarchy)的能力是人类和许多社会群体的关键特征,是人类社会性形成、个体间互补合作的基础。目前学术界普遍认为,社交能力与社会分化在遗传上是密不可分的,因此研究人员往往通过检测社会行为相关基因来研究社会分化的遗传调控,然而这一假设却与在进化过程中观察到的社会性与非社会性的多次转变相互矛盾。因此对社交能力与社会分化形成的遗传基础进行研究尤其重要。

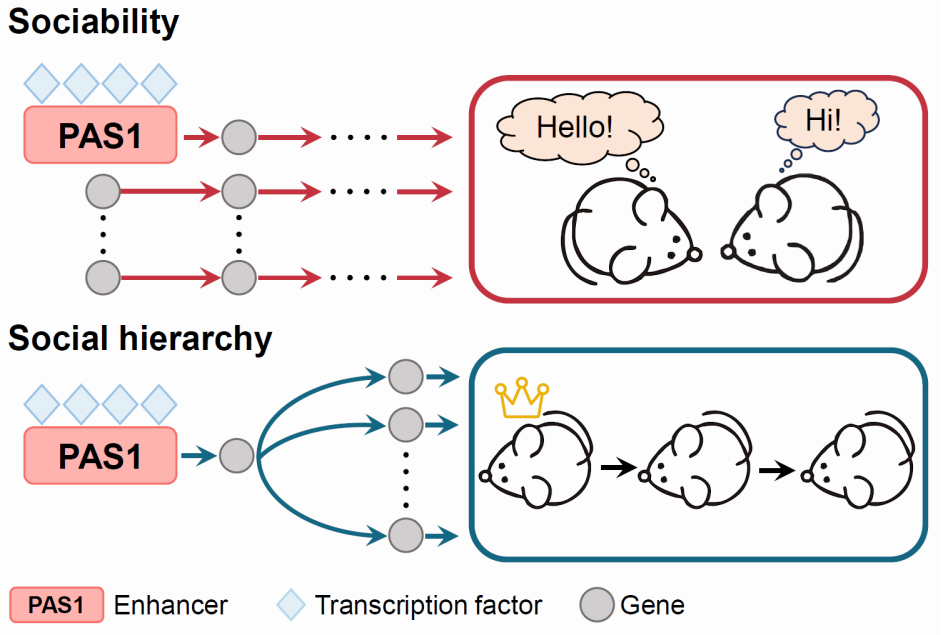

PAS1是Lhx2基因的增强子,位于其上游的非编码区。Lhx2基因最早由摩根实验室在一百多年前发现,即黑腹果蝇的无翅apterous基因。Lhx2作为大脑发育的关键调控因子,以往对其的研究集中于各个关键信号通路和对中枢神经系统发育的调控方面。此次研究发现,增强子PAS1是羊膜动物社会分化不可或缺的调控元件,PAS1敲除小鼠的纯合子完全丧失了社会分化能力,而PAS1敲除小鼠的杂合子、袋鼠/鸡PAS1敲入小鼠的纯合子则能够建立稳定的社会等级。本研究同时发现,在所有PAS1突变小鼠中都观察到有社交能力和社交新颖性偏好,与野生型一致。进一步的行为学研究发现,PAS1敲入小鼠与野生型小鼠相比,具有更显著的社交需求倾向,未发现PAS1突变小鼠在攻击性、嗅觉、应激倾向和日常行为(如筑窝、进食、睡觉)方面与野生型小鼠有显著差异。基于这一小鼠模型,研究人员进一步模拟了进化过程中非社会到社会性转变的动态过程,发现当具有稳定社会等级的小群体首次出现时,相关功能等位基因在整个群体中的频率应为0.373 – 0.536。因此,社交能力与社会分化解耦合的遗传机制,保证了非社会性物种即使丧失了形成社会分化的能力,其社交能力也足以保证寻找配偶与繁育后代,使物种得已延续。

中国科学院上海营养与健康研究所博士毕业生林欣为该论文第一作者,研究员李海鹏为该论文通讯作者。该研究得到了上海市东方英才拔尖项目的资助,同时也得到了中国科学院上海营养与健康研究所周犇研究组、华东师范大学脑功能基因组学教育部重点实验室潘逸萱研究组的大力支持。

文章链接:https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(25)01191-5

图:PAS1增强子对社交能力与社会分化的遗传调控机制示意图

推送单元:李海鹏研究组、科技规划与任务处