塑料污染已成为全球范围内亟待解决的生态环境问题。近年来,随着大量塑料垃圾进入海洋,形成了 “塑料际”(plastisphere),即附着于塑料表面的微生物生物膜。这种新型的人工生态位对环境的生物地球化学循环影响日益受到关注,尤其是在氮循环过程中的作用尚未明确。

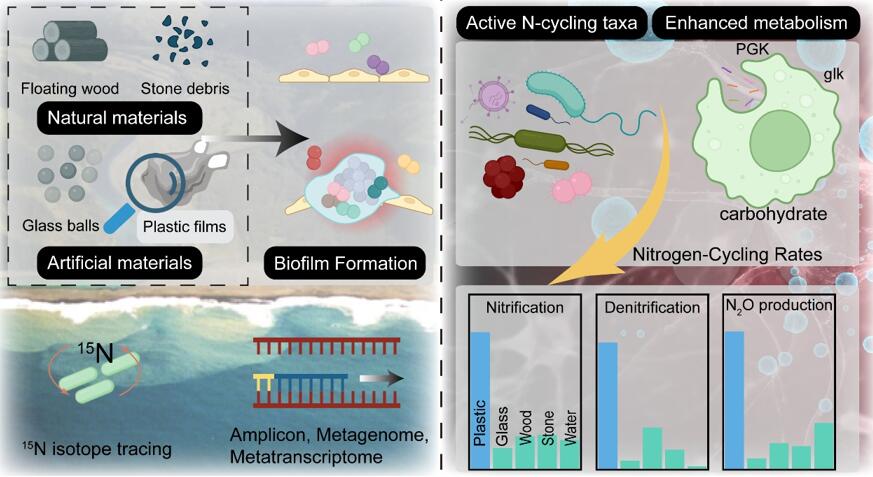

针对这一科学问题,中国科学院城市环境研究所联合西南大学等研究机构,在厦门市河口区域开展了原位培养实验,研究了人工介质表面(塑料、玻璃)和自然介质表面(木材、石头)的生物膜及其周围水体的氮循环特征。研究团队综合运用稳定同位素15N示踪技术和高通量测序(扩增子、宏基因组、宏转录组)方法,系统比较了不同介质生物膜的氮转化潜力以及附着和游离生长状态微生物群落的差异。

研究发现,尽管塑料表面附着的微生物生物量低于天然材料,但其氮循环潜力显著增强。具体表现为塑料生物膜中的硝化、反硝化及N₂O产生速率明显高于天然生物膜和水体,硝化速率提高了2~45倍。这种功能增强与塑料表面特殊的微生物群落结构紧密相关,其中以硝化细菌Nitrosomonas和Nitrospira等在塑料生物膜上的高表达为特征。进一步的宏转录组分析揭示,塑料表面附着的微生物群落具有更活跃的碳水化合物代谢和能量代谢通路,包括糖酵解和戊糖磷酸途径等,为氮循环提供了充足的电子和能量供给。此外,与群体感应和生物膜形成相关的信号转导途径也在塑料生物膜中显著增强。

该研究从生态学、基因组学及转录组学的综合视角,深入阐明了塑料表面微生物群落在河口生态系统氮循环中的关键作用,提出塑料污染对生态系统氮循环影响的新认识,为评估塑料污染生态风险提供了重要科学依据。

研究成果以Plastic biofilms as hotspots of nitrogen cycling in estuarine ecosystems: Comparative ecological,genomic,and transcriptomic analysis across substrates为题,发表于Global Change Biology期刊上。中国科学院城市环境研究所黄鑫榕博士生为第一作者,中国科学院城市环境研究所杨小茹研究员和西南大学苏晓轩教授为共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金创新群体项目(42021005)和联合基金项目(U23A20145)、“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO-PA-2023–18)和宁波市科技顶尖人才项目(No.2021-DST-004)的资助。

塑料生物膜促进河口氮循环