7月25日,中国科学院上海营养与健康研究所陈雁研究组在国际学术期刊American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism在线发表了题为“Sex-specific difference in intestinal glucose metabolism is associated with sexually dimorphic postprandial lactate shuttle and glucose homeostasis in mice“的研究论文。研究揭示了肠道细胞代谢性别差异的重要性及其对代谢健康的影响,为开发针对代谢性疾病的性别特异性治疗奠定了基础。

代谢稳态受遗传、激素和环境因素等复杂互作的调控。日益增多的证据表明,代谢过程存在显著的性别二态性特征;在肝脏、肌肉和脂肪组织等各种组织中,细胞能量代谢呈现性别差异特征。例如,女性组织通常表现出更高的氧化磷酸化活性,更倾向于三羧酸(TCA)循环,而男性组织往往更依赖于糖酵解。

肠道是营养吸收的主要场所,也是全身代谢的关键所在,但人们在很大程度上忽视了肠道中性别特异性能量代谢的作用。鉴于肠道在餐后葡萄糖和乳酸处理中的关键作用,了解该器官的性别特异性代谢途径,可为葡萄糖稳态的性别差异机制提供新的见解。值得注意的是,2型糖尿病(T2D)在患病率及疾病进展中呈现明确的性别差异,流行病学研究显示男性更早发T2D,而女性绝经后T2D发病率显著升高,提示性激素在调节葡萄糖代谢中起关键作用。

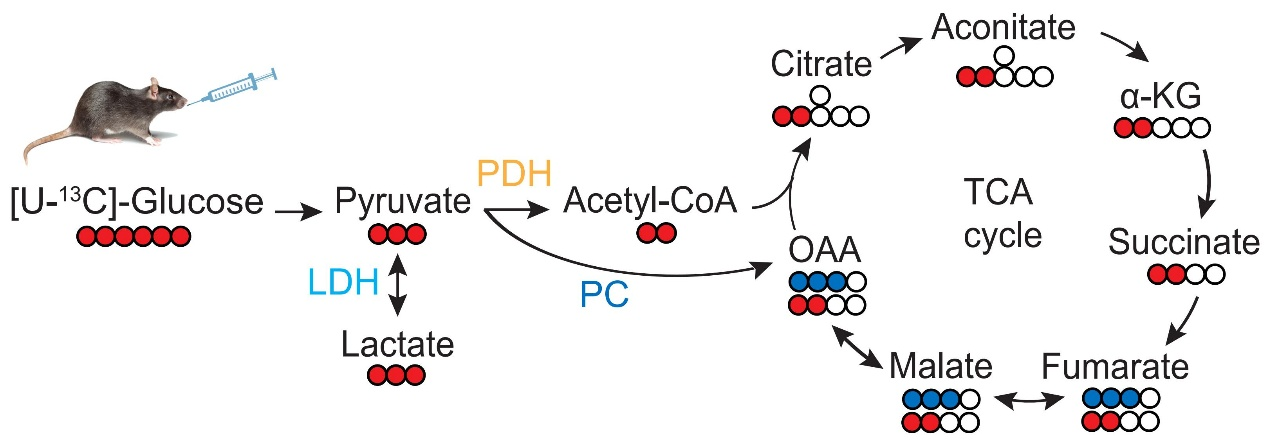

陈雁研究组此前的研究曾探寻了肠道单羧酸转运蛋白1(MCT1)介导乳酸转运的作用及其对小鼠葡萄糖代谢的性别特异性影响。本研究通过同位素示踪技术和体内实验相结合,发现肠道上皮细胞存在性别特异性代谢模式,进而导致葡萄糖代谢差异:雌性小鼠相较于雄性小鼠表现出更强的氧化磷酸化活性,能更高效利用乳酸/丙酮酸进入三羧酸循环,从而提升糖耐量(机体对血糖浓度的调节能力);而雄性小鼠则呈现更高的糖酵解活性和餐后乳酸水平升高,导致其糖耐量显著低于雌性小鼠。雌激素治疗可降低雄性小鼠肠道组织间隙乳酸水平并改善糖耐量;雄性小鼠睾丸切除术后糖耐量提升,但雄激素替代治疗会逆转该效应;雌性小鼠卵巢切除术后糖耐量受损,而雌激素替代治疗可使其恢复。这些发现不仅证实了肠道葡萄糖代谢性别差异的重要性及其对代谢健康的影响,更为代谢性疾病性别特异性治疗策略制定奠定理论基础。

中国科学院上海营养与健康研究所博士后王烁、博士研究生张馨辉为该论文的共同第一作者,陈雁研究员为该论文的通讯作者。该项工作得到了国家科技部和国家自然科学基金委员会的资助,也得到了中国科学院上海营养与健康研究所所级公共技术中心的支持。

文章链接: https://doi.org/10.1152/ajpendo.00096.2025

图:口服[U-13C]葡萄糖后雌雄小鼠外周血中 13C 标记的糖酵解和 TCA 循环代谢物分析示意图