近期,中国科学院上海光学精密机械研究所研究团队在提升DKDP晶体激光诱导损伤检测的精度与效率方面取得重要进展。团队创新性地将机器学习与图像处理技术相结合,开发了一套高效、自动化的损伤点检测方法,显著提升了检测性能。相关核心成果已形成研究论文。相关成果以“Research on laser damage detection in DKDP crystals based on machine learning and image processing”为题发表于Optical Materials。

DKDP晶体作为高功率激光装置(如ICF)中的关键非线性光学元件,其抗激光损伤性能至关重要。准确、高效地检测晶体中的激光诱导损伤点(位置、数量、密度)是评估其性能、保障装置安全运行的关键环节。然而,传统检测方法易受图像噪声、照明差异等因素干扰,存在效率低、误差大的问题。

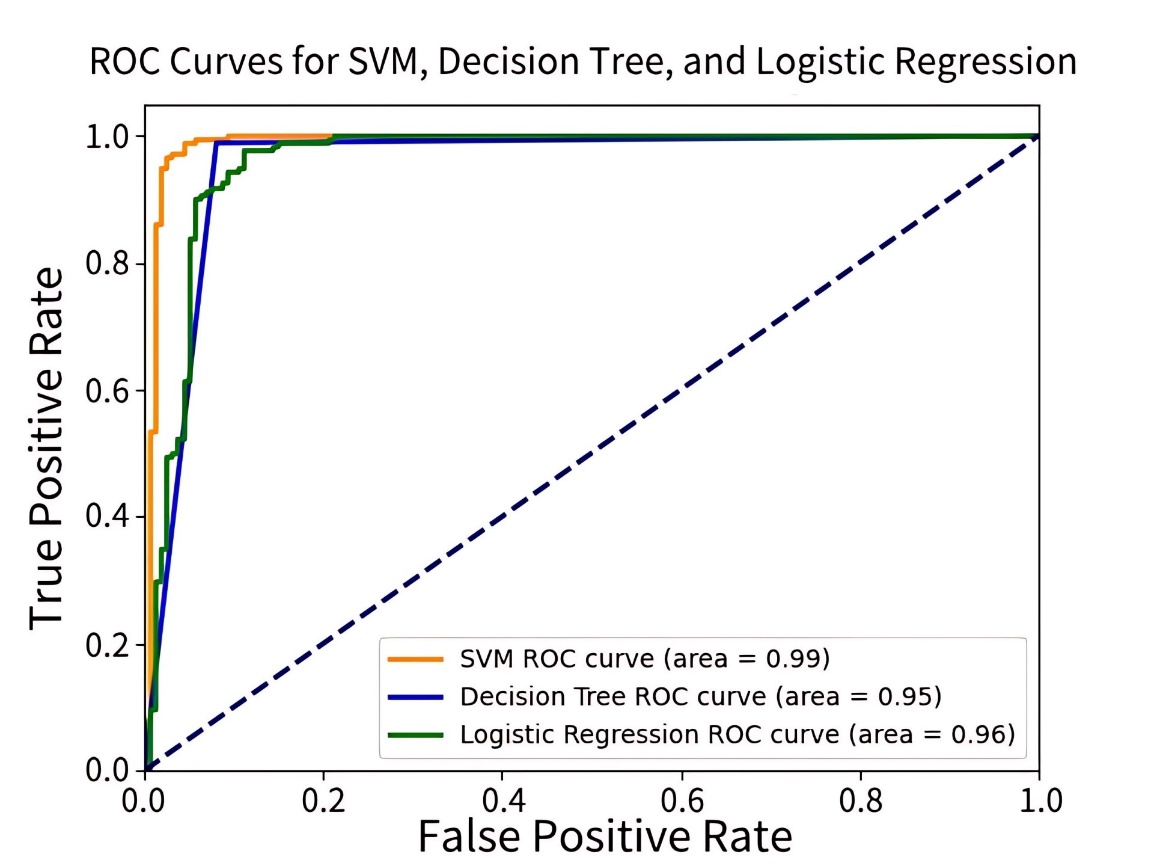

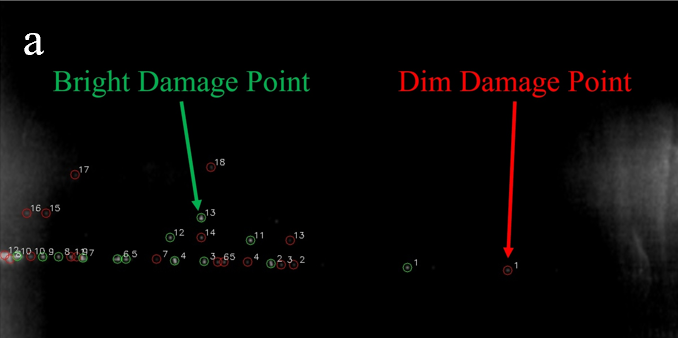

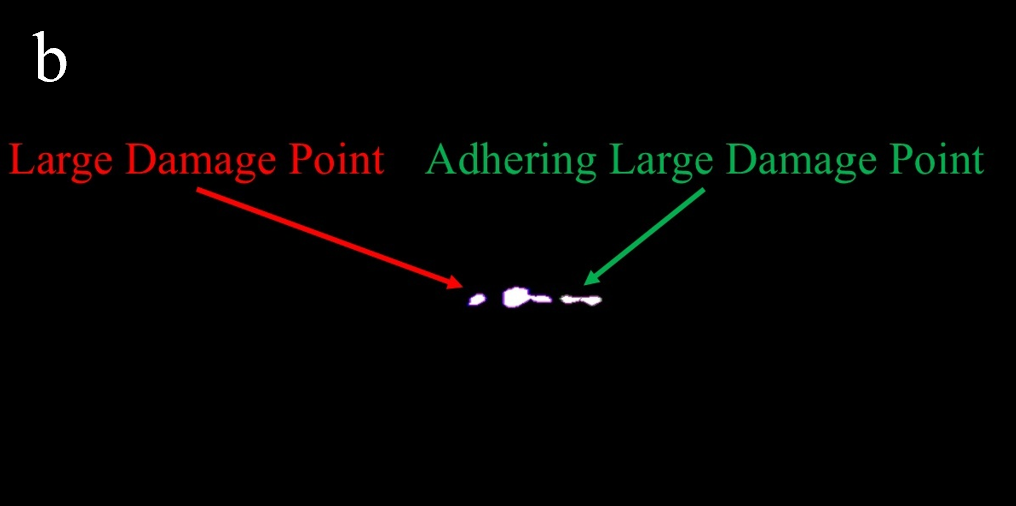

研究团队创新性地提出了一套融合机器学习与图像处理的损伤检测框架。该框架首先利用支持向量机(SVM)对DKDP晶体损伤图像进行高效分类,分类准确率高达97.67%,为后续处理奠定基础;进而针对不同类型损伤图像,分别采用图像差分、高通滤波和高提升滤波等方法进行自适应预处理,显著提升损伤点局部对比度与信噪比(SNR),有效抑制背景噪声;最后,通过优化的阈值分割和区域分割算法,精确提取损伤点边缘像素,对损伤区域进行分类标记,实现损伤点数量与密度的自动统计计算。

实验验证表明,该方法性能优异:损伤点识别正确率稳定在92.31%以上,单张图片平均处理时间控制在约0.9秒内,满足高效检测需求。这些结果显著提升了DKDP晶体激光损伤检测的灵敏度与可靠性。

该研究深化了自动化检测技术,为DKDP晶体激光损伤提供了一套快速、准确、自动化的检测解决方案;提供了更为可靠的评估依据,其生成的高精度损伤点密度与分布信息;同时展现出显著的推广潜力,所开发的融合机器学习与图像处理的技术框架,可广泛应用于其他光学材料或元件的无损检测与表征领域。

相关工作得到了上海市“探索者”项目、中国科学院国际合作局对外合作重点项目、山东大学晶体材料国家重点实验室、上海市“科技创新行动计划”港澳台科技合作项目及中国科学院特别交流计划等项目的支持。

图1. 三种机器学习方法的ROC曲线

图2 (a)带有边界散射光的激光诱导损伤探测结果图(b)带有椒盐噪声的激光诱导损伤探测结果图